МИФЫ И РИТУАЛЫ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ В ПЕТРОГЛИФАХ АЛТАЯ.

Дольмены раскрывают свои тайны.

Камень Кончо, Англия.

На Британских островах одним из самых известных и популярных в Англии и во всем мире памятников является гигантская примитивная фигура с эрегированным фаллосом, вырезанная в туфе на меловом склоне холма; однако фотографии ее и даже прорисовки публикуются крайне редко, поскольку считаются «непристойными» (рис. 21).

В Русской Лапландии, в самом центре Кольского полуострова на склонах гор вокруг священного саамского Сейдозера и на дне его обнаружены гигантские контуры антропоподобных и символических изображений, наиболее известное из которых так называемый стометровый великан Куйва (рис. 22; фото А. Гурвица).

Вот так наши индоевропейские и славянские предки представляли себе своего первопредка-первобога Великого Охотника, отождествляемого ими с созвездием Кружилие (Орион).

А так его представляли древние австралийцы.

Одно из самых поразительных открытий такого рода было сделано совсем недавно в труднодоступной и безлюдной местности на юге Австралии в шестидесяти километрах от городишка Марри. Пролетая над пустынным плато, пилот частного самолета неожиданно для себя увидал с высоты 3000 метров фигуру гигантского существа с явственно выраженными мужскими гениталиями (рис. 23). Отчего перехватило дыхание у видавшего виды «воздушного волка», нетрудно понять из сухих и бесстрастных строк протокола, составленного через некоторое время учеными: «Рисунок имеет 4 километра в длину (!!!) и изображает аборигена с палкой неизвестного назначения в левой руке. Волосы аборигена забраны на затылке в узел. Линии в нижней части головы образуют бороду. Абориген имеет волосы на груди и пенис, длина которого составляет около двухсот метров (!!). Ширина борозд, формирующих рисунок, равняется десяти метрам (!).

Среди петроглифов на скальном массиве Литслебю доминирует гигантское (рост 2,3 м) изображение бога с копьем (возможно, Один)

Петроглифы урочища Тамгалы Тас близ Алма-Аты.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/blogs/vokrug_sveta/99728_zagadochnye-naskalnye-risunki

Древний звёздный бог-прародитель (петроглиф).

Солнцеголовое божество, стоящее на быке.

Солнцеголовое божество, человек и животные.

Наскальные рисунки можно найти в урочище Тамгалы в 163 километрах к северо-западу от Алматы в горах Анрахай. петроглифов в урочище Тамгалы. Они были открыты в 1957 году экспедицией Академии наук Казахской ССР и неоднократно обследовались другими археологами.

Большинство петроглифов расположено в нижней части главного ущелья и в примыкающем к нему с запада боковом ущелье, а также в 7 саях, расположенных к северо-западу от основного ущелья. Общее количество рисунков в главном ущелье – около 2000.

АРГУСЪ.

- АРГУС — в греческой мифологии — первоначально означал звездное небо, впоследствии А. — многоглазый, всевидящий великан, сын Агенора или Иноха. Он поборол чудовищного быка, опустошавшего Аркадию, иубил змею Эхидну. Гера поставила его стражем Ио (см.), превращенной в корову, но Гермес усыпил егоигрой на флейте и отрубил ему голову. Тогда Гера — по одной версии — разукрасила его глазами павлинийхвост, а по другой — превратила в павлина.

Литературная энциклопедия. — В 11 т.; М.: издательство Коммунистической академии, Советская энциклопедия, Художественнаялитература. Под редакцией В. М. Фриче, А. В. Луначарского. 1929—1939.

Аргус означал не просто звёздное ночное небо, а не небо в качестве первобога-первопредка.

Загадочные петроглифы горного Алтая.

Великий Охотник со своим помощником - волком.

Бронзовая фигурка древнего Божества со спиралью на груди, сидящего верхом на волке. Найдена на оземье России, в Прикамье. Храниться в Москве в историческом музее.

Бесовы следки: первобог-прародитель - мужская фигура с непомерно большими ступней и фаллосом, к которому ведет цепочка из восьми следов. Высота фигуры 80 см.

ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ, ИНДЕЙЦЫ ХОПИ И ЗВЕЗДЫ ОРИОНА

Роберт Бьювэл, Эдриан Джилберт - Секреты пирамид (Тайна Ориона).

Сокровище из созвездия Орион.

Звёздные боги даосов.

Роберт Бьювэл, Эдриан Джилберт - Секреты пирамид (Тайна Ориона).

Сокровище из созвездия Орион.

Звёздные боги даосов.

В расположении звёзд созвездия которого легко угадывается фигура человека. В Древнем Египте созвездие Орион считалось «царём звёзд», а в Древнем Вавилоне оно называлось «Верный пастух небес». В иудейской (и библейской) традиции Ориону соответствовало созвездие Кесиль или Кесил (ивр. כסיל, «глупец»), происхождение которого пока никак не объясняется.

В Древней Греции в созвездии видели великого охотника Ориона, согласно греческому мифу, — сына Посейдона и Эвриалы. Помещёно на небо отцом Посейдоном после гибели Ориона от стрел богини Артемиды (по другому варианту мифа — от укуса Скорпиона).

Созвездие включено в каталог звёздного неба Клавдия Птолемея «Альмагест».

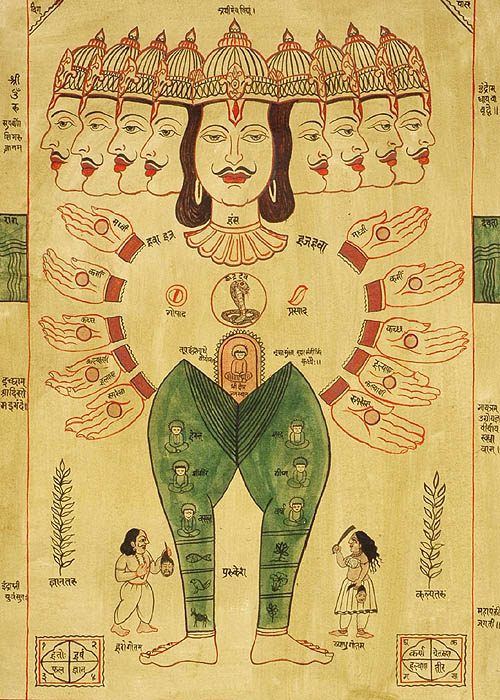

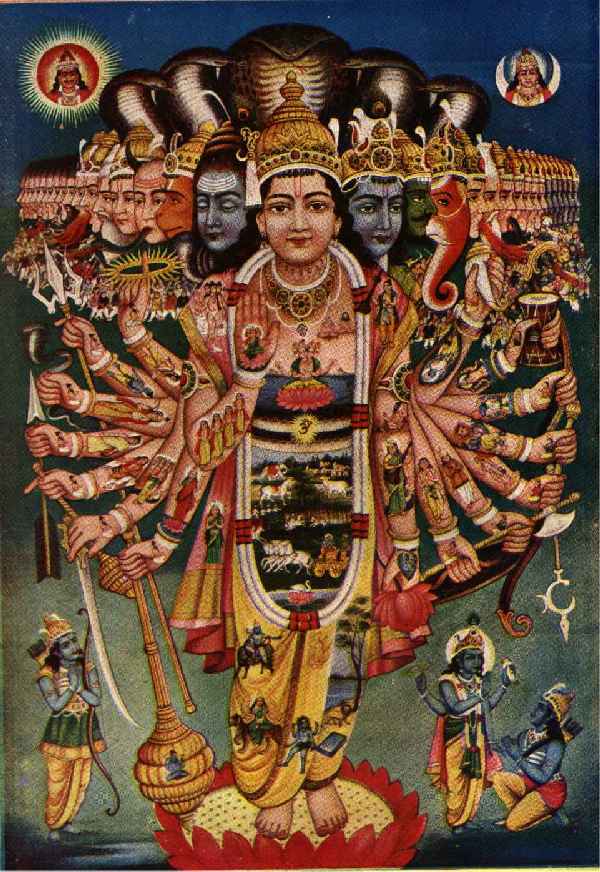

Пуруша

Пуруша

(санскр. purusha — человек, мужчина) — в ведах (Ригведа, Атхарваведа) первичный человек, тысячерукий гигант, разорванный на куски богами и послуживший материалом для мироздания (из головы сделано небо, из членов — земля). В индийской философии П. — олицетворение человеческой души в форме маленького человечка, не толще большого пальца, сидящего в самой середине человека, в сердце, где слышно его движение, и откуда он управляет животными силами. Этот человечек может сделаться еще меньше и пролагать себе дорогу через артерии (биение пульса); его также легко можно увидать в центре глаза, в зрачке (собственное отражение смотрящего). Почти такого же П., но ослепительно яркого, можно видеть в солнце — сердце и оке мира. Впоследствии в философской школе Санкхья под П. разумеется и мировая душа, а в Веданте — высшее существо, "ясное, как бездымное пламя, владычествующее над прошлым, настоящим и будущим, которое есть сегодня и будет завтра". В позднейшие времена П. является синонимом верховного бога Брахмы, отожествляемого с душой мира и самим миром.

С. Б—ч.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 1890—1907.Пуруша

(Человек) - в "Ригведе" - имя первозданного гиганта, принесенного в жертву богами, сотворившими вселенную из его расчлененного тела. В поздневедийской лит-ре П. отождествляется с Праджапати, богом-творцом. В упанишадах слово "П. " приобретает значение индивидуальной души, в дальнейшем, в эпосе, нередко отождествляется с понятием Атмана или Брахмана. В системе классич. философской школы санкхья П. - духовный принцип, противопоставляемый пракрити, материи, мужское (пассивное) начало, существование к-рого есть необходимое условие для активности женского, материального; санкхья признает множественность П., душ. Содержание понятия "П." , однако, весьма противоречиво толкуется в индуистской философской лит-ре.- ПУРУША

- (санскр. – мужчина, гражданин, человек; душа; дух) понятие индийской философии, претерпевший сложное развитие и имеющееиразличное значение в разных школах. В ведах П. означал человека вообще. Однако вряде гимнов Ригведы (например, X, 90) П. символизировал бытие в целом, выступавшее в виде тысячеглавого, тысячеглазого, тысяченогого космического божества. В эпосе Махабхарата и позднейшихфилос. текстах П. трактуется обычно уже как душа, дух и по своему смыслу совпадает с понятиями атман и брахман. В системе санкхья П. означает индивидуальную душу, лишенную, однако, всех признаков и качествреального эмпирич. индивида. Она воплощает в себе принцип чистой духовности в ее абс. противоположности материи (прaкрити). По мнению инд. исследователя Д. П. Чаттопадхьяя, П. символизирует приоритет мужского начала в мировоззрении арийских скотоводч. племен, где господствовал патриархат, в то время как для мировоззрения коренного дравидийского населения Индии, занимавшегося земледельч. трудом в рамках матриархальных отношений, характерен культ женского начала, воплощенный в концепции пракрити (см. Д. П. Чаттопадхьяя, Локаята даргаана. История индийского материализма, пер. сангл., М., 1961).

- Н. Аникеев. Москва.

Философская Энциклопедия. В 5-х т.

— М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Ф. В. Константинова. 1960—1970.

- ПУРУША

- ПУРУША (санскр. puru.sa, букв. — муж, человек) — второе космическое первоначало в дуалистическойонтологии санкxw, находящееся в отношении взаимодополнения с Пракритя и соответствующее духовномуначалу в качестве “чистого субъекта”. Пуруша в “Санкхья-карикеи-“конструируется” через отрицание родовых свойств гун и их модусов: он лишен самой гунности, неразличения, объектности, общности, бессознательности и способности к порождению чего-либо (ст. 11). Доказательства существования Пуруши: 1) предназначенность всего составного (структурность мира и психофизического агрегата индивида) для“другого”; 2) необходимость наличия противоположности всему трехгунному; 3) необходимость наличия“управляющего” начала; 4) необходимость в существовании “вкушающего” (бхоктри), илисубъекта опыта; 5) наличие деятельности, направленной на “освобождение” (ст. 17). Доказательства множественности Пуруши:1) неодновременность рождений, смертей и “распределенность” способностей индивидов; 2) несовпадения вих деятельности; 3) преобладание у различных индивидов той или иной гуны (ст. 18). Собственные жехарактеристики Пуруши — сама его субьекгность, “изолированность”, индифферентность, созерцательность ибездеятельность (ст. 19). По комментаторам, Пуруша совершенно пассивен при “работе” гунных начал, подобно тому как отшельник, зашедший на поле непричастен работающим там земледельцам. Пуруша — это “световое” сознание-присутствие: чувствование, ведение, и само познание осуществляется не им, но гунными психическими способностями, но без него они, как бессознательные, также не способны осуществлять эти функции. Созидание космоса обусловливается тем, что он каким-то образом выводит из“равновесия” гуны, составляющие Пракрит, а закабаление Пуруши — тем, что он каким-то образомассоциирует себя с названными и реально непричастными ему функциями. Цель миросозидания — освобождение Пуруши от этого закабаления, которое осуществляется также не им, но самой Пракриги.

- В. К. Шохин

- Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.

Яма (слева) — петроглиф близ тибетского монастыря Сэра.

В центре тханки – Яма со своей сестрой Ями, оба божества стоят на буйволе и попирают человеческое тело (прим: часто изображают женщину, как символ страстной привязанности). Вокруг них – ореол из языков бушующего пламени. Часто вокруг также изображают спутников, свирепых помощников Ямараджи.

Йама (Jama — значит близнец) — божество индусской мифологии. По древнейшему натуралистическому представлению, это — божество солнца, являющееся близнецом другого светила, луны. Й. называется братом Йами (Yamî). Солнечное значение Й. выступает в некоторых гимнах Ригведы. Он представляется сыном Вивасванта (Uivasvanti), т. е. рассветающего (дня), и Саранью (Saranyu), т. е. убегающей (ночи). Дневное видимое круговращение солнца служило древним индусам символом человеческой жизни. Как заходящее солнце, Й. являлся в их глазах царем подземного мира и пребывающих в нем умерших предков людей (pitaras — отцы). По древнейшим понятиям индусов, в царстве Й. умершие предки продолжают вести ту же жизнь, какую вели на земле, вкушая пищу и пользуясь чувственными наслаждениями. На дальнейшей ступени развития религиозной мысли Й. является уже мрачным, карающим богом смерти, который ходит по земле и намечает свои жертвы. Его сопровождают две страшные собаки, называемые его послами и уносящие обреченных смерти людей. Развиваясь в антропофизическом направлении, представление Й., как солнечного бога, перешло в представление о нем, как о первом умершем человеке, открывшем последующим поколениям людей путь в загробный мир. Особенно ярко это представление выражается в 14-м гимне Х книги Ригведы. Однако низведение Й. на степень человека не заглушило и в позднейшей мифологии индусов божественности Й.: он считается одним из 4-х или 8-и мирохранителей (lokapâiâs), наряду с великими богами Агни, Индрой и Варуной

См. Еhni, «Der vedische Mythus des Yama» (Страссб., 1890).

В.С. Миллер.

Яма.

В индийской мифологии Яма занимает то же место, какое в греческой принадлежит Плутону. Он бог смерти и отвечает за несколько адов, упоминаемых в пуранах. Принимая во внимание его разрушительную сущность, его называют помощником Шивы. Он ездит верхом на буйволе в сопровождении двух собак, у каждой из которых по четыре глаза. Эти собаки помогают ему тащить в ад упирающиеся души.

У Ямы есть секретарь по имени Читрагупта, который ведет учет злых и добрых дел смертных. Когда после смерти человек попадает к Яме, тот призывает Читрагупту, чтобы он зачитал вслух историю его деяний. После прочтения подводится итог, если он оказывается не в пользу человека, того отправляют в ад, где под наблюдением Ямы он подвергается различным пыткам.

В ведах рассказывается, что Яма был первым человеком, который умер и отправился в мир иной, став его самодержцем. Царем ада он нигде прямо не называется. В “Бхавишья-пуране” содержится рассказ о том, как Яма взял в жены смертную женщину. Он полюбил Виджаю, хорошенькую дочь брахмана, женился не ней и забрал в свою обитель Ямапури. Здесь он запретил ей заходить в южную часть своего обширного дворца. Некоторое время Виджая была послушна, но впоследствии любопытство победило, и, “думая, что у Ямы, должно быть, есть другая жена”, она вступила в запретную область и увидела там ад и души в мучениях. Среди мучимых душ была и ее мать. Она встретила там Яму и молила его освободить ее мать. Яма сказал, что освобождения можно достичь, только если кто-либо из родственников совершит жертвоприношение. Жертва была принесена, и теща Ямы получила свободу.

Яма — правитель юга, потому это направление считается у индусов неблагоприятным. Смерть иносказательно называют “путешествием на юг”.

У Ямы есть секретарь по имени Читрагупта, который ведет учет злых и добрых дел смертных. Когда после смерти человек попадает к Яме, тот призывает Читрагупту, чтобы он зачитал вслух историю его деяний. После прочтения подводится итог, если он оказывается не в пользу человека, того отправляют в ад, где под наблюдением Ямы он подвергается различным пыткам.

В ведах рассказывается, что Яма был первым человеком, который умер и отправился в мир иной, став его самодержцем. Царем ада он нигде прямо не называется. В “Бхавишья-пуране” содержится рассказ о том, как Яма взял в жены смертную женщину. Он полюбил Виджаю, хорошенькую дочь брахмана, женился не ней и забрал в свою обитель Ямапури. Здесь он запретил ей заходить в южную часть своего обширного дворца. Некоторое время Виджая была послушна, но впоследствии любопытство победило, и, “думая, что у Ямы, должно быть, есть другая жена”, она вступила в запретную область и увидела там ад и души в мучениях. Среди мучимых душ была и ее мать. Она встретила там Яму и молила его освободить ее мать. Яма сказал, что освобождения можно достичь, только если кто-либо из родственников совершит жертвоприношение. Жертва была принесена, и теща Ямы получила свободу.

Яма — правитель юга, потому это направление считается у индусов неблагоприятным. Смерть иносказательно называют “путешествием на юг”.

Пол Томас: Индия. Эпос, легенды, мифы / Пер. с англ. Н. Г. Краснодембская.— СПб.: Издательская группа «Евразия», 2000.

Энциклопедический словарь, 1998 г.

имир

в скандинавской мифологии великан, олицетворение первозданной материи. Имир возник из хаоса мировой бездны благодаря смешению жара и холода, из его тела создан весь мир. Миф об Имире излагается в эддической поэзии, а также в "Младшей Эдде".

Мифологический словарь

имир

(сканд.) — великан, первое человекоподобное существо, появившееся в мире. До начала времен в мировой бездне (Гинунгагап) образовался ядовитый иней, который начал таять под влиянием тепла из Муспелльхейма («огненного мира») и превратился в великана И. Вместе с ним из растаявшего инея возникла корова Аудумла и выкормила его своим молоком. Из соленых камней, которые она лизала, возник Бури, отец Бора и предок богов. Под мышками у И. возникли мальчик и девочка, а его ноги породили Трудгельмира, от которого произошли инеистые великаны (хримтурсы). Сыновья Бора — Один и его братья — убили И. и создали из его тела мир. Плоть И. стала землей, кровь — морем, кости — горами, череп — небом, а волосы — лесом. Из ресниц И. были построены стены Мидгарда.

Википедия

Имир (мифология)

thumb|left|Убийство Имира И́мир, Бримир или Аургельмир — в германо-скандинавской мифологии первое живое существо, инеистый великан , из которого создан был мир.

Он произошёл изо льда Эливагара , в котором теплота зародила жизнь. Под левой рукой его выросли мужчина и женщина, а от его ног родился шестиголовый великан Трудгельмир (прародитель рода великанов- ётунов — Гримтурсенов). Был убит потомками великана Бури , Одином , Вили и Ве . Убив, они сотворили из него мир: из мяса — сушу, из крови — воды, из костей — горы, из зубов — скалы, из волос — лес, из мозга — облака, из черепа — небесный свод. Каждый из четырёх углов небесного свода новые боги свернули в форме рога и в каждый рог посадили по ветру: в северный — Нордри, в южный — Судри, в западный — Вестри и в восточный — Аустри.

Из ран Имира вытекло столько крови, что в ней утонули все великаны. Спасся лишь на ковчеге с детьми и женой великан Бергельмир , сын Трудгельмира и внук Имира. От него-то и его безымянной жены и произошло новое племя «инеистых великанов» ( ётунов , йотунов).

В северной мифологии убийство Имира — первое убийство, которое произошло в Ойкумене. С одной стороны — это злодеяние коварных братьев-асов, с другой стороны — первый шаг к прогрессу — созданию мира.

В скандинавской мифологии нередко упоминаются случаи, когда тролли и ётуны со временем превращались в скалы, горы, холмы, становясь частью природного ландшафта. Истоки таких представлений, несомненно, лежат в мифе о создании из тела убитого Имира зримого, осязаемого мира.

Легенды о Имире родственны греческим орфическим легендам о происхождении мира из тела Диониса и индуистским мифам о происхождении мира из тела Пуруши ( Риг-веда ). Некоторые исследователи считают, что имя Имир родственно индуистскому Яме — первому умершему существу, правящему подземным миром и судящему души умерших.

Имир

И́мир - в древнегерманской мифологии инеистый троль; первое живое существо в мире, рожденное из инея в бездне Гергельмир и породившее великанов (тролей) Гримтурсенов; асы, убив Имира, из его черепа сделали небесный свод, из тела - землю, из крови - море, из костей - горы, из волос - леса.

Источники:

● М.Б. Ладыгин, О.М. Ладыгина Краткий мифологический словарь - М.: Издательство НОУ "Полярная звезда", 2003.

Имир

(Ymer, Ymir) — в скандинавской мифологии — предвечный исполин, из которого создан был мир; он произошел из льда Эливагара, в котором теплота зародила жизнь. Под левой рукой его выросли мужчина и женщина, одна нога родила другой детей, племя исполинов. Его самого убили сыновья Бурса, Один, Вили и Be, и сотворили из него мир: из мяса его — сушу, из крови — воды, из костей — горы, из зубов — скалы, из волос — лес, из черепа — небо, из мозга — облака.

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона.

ИМИР

(др.-исл. Ymir), в скандинавской мифологии первый великан и вообще первое антропоморфное существо, изтела которого создан мир. Аургельмир, Бримир, Блаин - видимо, его другие имена. Слово Ymir этимологически означает двойное (т. е. двуполое) существо или близнецов. Такое же значение имеет и имязападногерманского земнородного бога Туисто, с которым И., вероятно, совпадает и генетически (ср. такжеиндийского бога Яму; ср. такие слова в индоевропейских языках, как ирл. emnin, «близнец», и латыш. jumis, «двойной плод»).

Миф об И. (упоминаемый в «Старшей Эдде» - в песнях «Прорицание вёльвы», «Речи Вафтруднира», «РечиГримнира», а также в «Младшей Эдде») - основной космогонический миф скандинавской мифологии. ВНифльхейме («тёмный мир»), на севере, из потока Хвергельмир («кипящий котёл») вытекалимногочисленные ручьи, а из Муспелльсхейма («огненный мир»), на юге, шёл жар и огненные искры. Когдареки, называемые Эливагар («бурные волны»), застыли льдом, из них выделился ядовитый иней, заполнивший мировую бездну (Гинунгагап). Под влиянием тепла из Муспелльсхейма иней стал таять ипревратился в великана (ётуна) И. Возникшая из растаявшего инея корова Аудумла выкормила И. своиммолоком; из солёных камней, которые она лизала, возник Бури, предок богов (отец Бора). Оба источникасообщают, что под мышками у И. родились мальчик и девочка, а его ноги породили сына. Этот мотивсоответствует представлению об И. как гермафродите (первопредки описываются как гермафродиты вомногих мифологических системах, например в африканской мифологии; поразительно сходный соскандинавским мотив рождения из-под мышек мифологического первопредка зафиксирован в мифологииавстралийцев аранда). Сын И. - Трудгельмир, внук - Бергельмир; это т. н. «инеистые великаны» (хримтурсы). Сыны Бора - Один и его братья впоследствии убили И. и из его тела создали мир, как об этом говорится в«Речах Гримнира»: плоть И. стала землёй, кровь - морем, кости - горами, череп - небом, а волосы - лесом; изресниц И. построены стены Мидгарда. Сходные мотивы создания мира из принесённого в жертву теламифического существа имеются в индийской мифологии (Пуруша), китайской (Пань-гу), вавилонской(Тиамат), ацтекской (богиня земли) и др.

Лит.: Schröder F. R., Germanische Schöpfungsmythen, 1, «Germanisch-Romanische Monatsschrift». 1931, Jg. 19; Börtzler F., Ymir, «Archiv für Religionewissenschaft». 1936, Bd 33.

Е. М. Мелетинский.

Миф об И. (упоминаемый в «Старшей Эдде» - в песнях «Прорицание вёльвы», «Речи Вафтруднира», «РечиГримнира», а также в «Младшей Эдде») - основной космогонический миф скандинавской мифологии. ВНифльхейме («тёмный мир»), на севере, из потока Хвергельмир («кипящий котёл») вытекалимногочисленные ручьи, а из Муспелльсхейма («огненный мир»), на юге, шёл жар и огненные искры. Когдареки, называемые Эливагар («бурные волны»), застыли льдом, из них выделился ядовитый иней, заполнивший мировую бездну (Гинунгагап). Под влиянием тепла из Муспелльсхейма иней стал таять ипревратился в великана (ётуна) И. Возникшая из растаявшего инея корова Аудумла выкормила И. своиммолоком; из солёных камней, которые она лизала, возник Бури, предок богов (отец Бора). Оба источникасообщают, что под мышками у И. родились мальчик и девочка, а его ноги породили сына. Этот мотивсоответствует представлению об И. как гермафродите (первопредки описываются как гермафродиты вомногих мифологических системах, например в африканской мифологии; поразительно сходный соскандинавским мотив рождения из-под мышек мифологического первопредка зафиксирован в мифологииавстралийцев аранда). Сын И. - Трудгельмир, внук - Бергельмир; это т. н. «инеистые великаны» (хримтурсы). Сыны Бора - Один и его братья впоследствии убили И. и из его тела создали мир, как об этом говорится в«Речах Гримнира»: плоть И. стала землёй, кровь - морем, кости - горами, череп - небом, а волосы - лесом; изресниц И. построены стены Мидгарда. Сходные мотивы создания мира из принесённого в жертву теламифического существа имеются в индийской мифологии (Пуруша), китайской (Пань-гу), вавилонской(Тиамат), ацтекской (богиня земли) и др.

Лит.: Schröder F. R., Germanische Schöpfungsmythen, 1, «Germanisch-Romanische Monatsschrift». 1931, Jg. 19; Börtzler F., Ymir, «Archiv für Religionewissenschaft». 1936, Bd 33.

Е. М. Мелетинский.

(Источник: «Мифы народов мира».).

Энциклопедия мифологии.

[древнесканд. Ymir - двойное, двуполое существо], Аургельмир, вгермано-скандинавской мифологии первый великан, из тела которого был сотворен мир. Упоминается в неск. песнях «Старшей Эдды» (космогонический миф содержится в «Речах Вафтруднира» (21, 28)), в «МладшейЭдде» («Видение Гюльви» 4-7). И. возникает из столкновения изначальных стихий в мировой безднеГиннунгагап - это были ручьи, вытекавшие из холодной преисподней севера (Нифльхейм), и искры юж. огненного мира (Муспелльсхейм), к-рые растопили ядовитый иней преисподней, превратившийся в великана(ётуна) И. и корову Аудумлу. Первозданная корова выкормила И. молоком, из соленых камней она вылизалаБури, предка богов (Бури стал отцом Бора). Сам И. породил мальчика и девочку из подмышек. Ноги егопородили сына Трудгельмира - 6-голового предка инеистых великанов.

Боги Один и его братья Веле и Ве (сыны Бора) в центре Гиннунгагап убили и расчленили И.: его плоть сталаземлей, кровь - морем, в котором утонули великаны, кости - горами, череп - небом, волосы - лесом, мозг - тучами; из ресниц И. боги построили стены своей крепости Мидгард («Речи Гримнира» 40).

Рождение существ из способного к самооплодотворению андрогина - характерный архаический миф. Вгерманской континентальной традиции андрогином считается Туисто - первопредок 3 народов: ингвеонов, истевонов и гермионов. В индоевроп. традиции родственными И. первосуществами были древнеинд. Яма иавест. Йима. Мифы о творении мира из расчлененного тела гигантского первосущества известны вдревнеинд. (Пуруша), ближневост. (Тиамат) и др. традициях - вплоть до русской (духовные стихи «Голубинойкниги»).

Ист.: Старшая Эдда / Пер.: А. И. Корсун; ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М.; Л., 1963. СПб., 2005р. (Лит. памятники); Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Изд. подгот.: О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. Л., 1970. СПб., 2005р. (Лит. памятники).

В. Я. Петрухин

Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». 2014.

Имир, ледяной великан (Скандинавия).

Имир.

Бури.

Бор.

Один.

Иггдрасиль - мировое дерево.

ПАНЬ-ГУ

(пань, «блюдо», гу, «древний»), в древнекитайской мифологии первопредок, первый человек на земле. Мифы о П.-г. зафиксированы письменно только в 3 в. н. э. Как предполагают китайские учёные, образ П.-г. первоначально возник у родственных китайцам южных племён - предков современных народов мяо и яо. Согласно «Сань у ли цзи» («Исторические записи о трёх правителях и пяти императорах») Сюй Чжэна (3 в. н. э.), вселенная первоначально представляла собой некое подобие содержимого куриного яйца. В это времяродился П.-г. Через 18 тысяч лет светлое начало (ян) образовало небо, а мутное (инь) - землю (см. Инь и ян). П.-г. вырастал на 1 чжан (ок 3 м) в день. Так продолжалось 18 тысяч лет. П.-г. вытянулся до гигантскихразмеров - расстояние, на которое небо отстоит от земли (90 тысяч ли, т. е. около 46 тысяч км). По другимсредневековым источникам, смерть П.-г. и части его трупа дали начало конкретным космическим явлениям иэлементам рельефа (в основе этих представлений лежит концепция о единстве макро- и микрокосма). Дыхание П.-г. стало ветром и облаками, голос - громом, левый глаз - солнцем, правый - луной, четыреконечности и пять частей тела - четырьмя пределами земли (четырьмя сторонами света) и пятьюсвященными горами, кровь - реками, жилы и вены - дорогами на земле, плоть - почвой на полях, волосы наголове и усы - созвездиями, растительность на теле - травами и деревьями, зубы и кости - золотом икаменьями, костный мозг - жемчугом и нефритом, пот - дождём и росой. После смерти П.-г. паразиты, жившие на его теле, превратились в людей. По другим записям, в древности ясную погоду объяснялихорошим настроением П.-г., а плохую - дурным (проявление его гнева). Согласно древним верованиям, «душа» П.-г. захоронена в Наньхае. Как сообщал писатель Жэнь Фан (6 в.), в то время в Гуйлине (ЮжныйКитай) был храм П.-г., где ему приносилась жертвенная еда и совершались моления («Шу и цзи», «Записиудивительного»).

В позднесредневековые времена П.-г. изображали обычно с топором и зубилом в руках в момент отделенияим неба от земли. Иногда П.-г. рисовали с солнцем в одной руке и луной в другой, что объясняетсясоответствующей легендой, согласно которой, создавая вселенную, П.-г. неверно расположил солнце и луну, которые одновременно скрылись за морем, оставив людей во мраке. Тогда государь повелел П.-г. исправитьошибку. П.-г. написал на левой ладони иероглиф «солнце», а на правой - «луна». Вытянув вперёд левуюруку, он позвал солнце, потом вытянул правую и позвал луну. Так он повторил 7 раз, после чего солнце илуна поделили время суток между собой.

В позднем религиозном даосизме П.-г.- один из верховных персонажей, член триады (первоначально вместес Лао-цзы и Хуан-ди, а затем вместе с Юй-ди и Лао-цзы). Некоторые учёные (напр., Юань Кэ) непосредственно связывают образ П.-г. с образом первопредка народов мяо и яо - Пань-ху или Паиь-ваном.

Лит.: Юань Кэ. Мифы древнего Китая, М., 1965, с. 37-42.

Б. Л. Рифтин.

(Источник: «Мифы народов мира»).

Энциклопедия мифологии.

Пань-Гу. Энциклопедический словарь.

Нюйва.

Нюйва.

Мифологический словарь

тиамат

(аккад.) — «море» — богиня, олицетворяющая первозданную стихию, мировой хаос. Вместе со своим супругом Апсу (Абзу) считается создательницей первых богов. Убита Мардуком во время космической битвы старших богов (возглавляемых ею) и младших богов (возглавляемых Мардуком). Мардук рассек ее тело на две части, сделав из одной части небо, а из другой — землю.

Тиамат

Тиамат

(«море»), в аккадской мифологии (космогоническая поэма «Энума элиш») персонификация первозданнойстихии, воплощение мирового хаоса. Т., создательница вместе со своим супругом Апсу (см. Абзу) первых богов, в космической битве между поколением старших богов (возглавленных Т.) и младших богов во главе сМардуком убита Мардуком; он рассекает тело Т. на две части, делая из первой небо, из второй - землю. Подробнее см. в Шумеро-аккадской мифологии. Мардук. Изображалась (предположительно) в виде чудовищного дракона или семиголовой гидры.

в. а.

в. а.

(Источник: «Мифы народов мира»).

Энциклопедия мифологии.Тиамат. Википедия.

Таинственная богиня Тиамат.

Тиамат - богиния в мифах шумеров.

Тиамат.

Миф о Тиамат.

Еще в начале нынешнего века среди поморов, плававших к Новой Земле, бытовало предание, что там в одной из прибрежных пещер находятся гигантские человеческие черепа с оскаленными зубами. В 50-х годах фольклорная экспедиция МГУ записала великанское предание не далее как в Подмосковье:

«Один старичок у нас есть (без двух лет восемьдесят ему), так отец его помнит— нашли могилу, где раскопали неприятельских солдат— скелеты и оружие, латы. Черепа были такие, что на голову вполне легко даже одевались. Вот какие были чудные люди— великаны. Оружие было татарское. <...>»

Русский Север изобилует рассказами об исполинских существах. Практически нет такого народа, у которого не бытовали бы подобные предания.

Похожие сведения сохранились и в скандинавских источниках. Они касаются набегов викингов в отдаленные районы Русского Севера. Здесь неутомимые разбойники-землепроходцы неоднократно сталкивались с племенами исполинов, причем как обычных великанов мужского пола, так и племен, состоящих исключительно из женских особей (так сказать, амазонок-великанш):

«<...> Когда они проплыли некоторое время вдоль берега, увидели они, что стоял там очень высокий и огромный дом. <...> Увидели они, что храм был очень большим и построен из белого золота и драгоценных камней. Увидели они, что храм открыт. Показалось им, что все внутри сияло и сверкало, так что нигде не было даже тени. <...> Там увидели они стол, какому подобает быть у конунга, покрытый дорогой материей и [заставленный] разнообразными драгоценными сосудами из золота и драгоценных камней. <...> За столом беседовали 30 великанш, а жрица была в центре. Они [викинги] не могли понять, была ли она в образе человека или какого-то другого существа. Всем им показалось, что на вид она была хуже, чем можно выразить словами».

Спустя некоторое время примерно такую же картину описывал датский историк-хронист Саксон Грамматик (1140— ок. 1208), рассказывая о плавании дружины викингов по Белому морю, с той разницей, что речь шла не о храме и «амазонках», а о пещере, где живут великаны.

Род (божество)

РОД РОД (др.-рус. родъ, Родъ из обще-слав. гооъ, индоевроп. *Hord hu-, родственно хетт. hardu, «потомок», иероглифическ. лувийск. hartu, «потомок»), в славянской мифологии воплощение рода, единства потомков одного предка.Энциклопедия мифологии

Род – один из самых древних богов, воплощение рода, единства потомков одного предка. Олицетворял Вселенную, всю природу и урожай. Несмотря на то что культ Рода был очень древним, он сохранялся долго, даже после принятия христианства.www.terme.ru

Род — божество, упомянутое в церковно-славянской обличительной литературе, направленной против язычников. По мнению Б. А. Рыбакова и его последователей — общеславянский бог, создатель всего живого и сущего.ru.wikipedia.org

Род, стар. постен, дедушка, хозяин, домовой (т. е. родовой, родня).

Рожда́ница стар. рок, судьба, жребий, часть, доля, счастье (счасье), сродное человеку, прирожденное; предназначенье, предопределенье.

Словникъ Даля.

Род

наиболее древний неперсонифицированный бог славян. Бог Вселенной, живущий на небе и давший жизнь всему живому, Род иногда отождествлялся с фаллосом, иногда с зерном (в т.ч. солнечным и дождевым зерном, оплодотворяющими землю). Позже это - прозвание Перуна как представителя творческих, плодородящих сил природы; во время весенних гроз, ударяя своим каменным молотом, дробя и разбрасывая скалы-тучи, он призывал к жизни облачных великанов, окамененных холодным дыханием зимы; говоря мифическим языком, он оживлял камни и творил из них исполинское племя. Таким образом, великаны были его порождением, первым плодом его творческой деятельности. В некоторых церковнославянских рукописях под именем Рода разумеется дух, что вполне согласуется с областным употреблением этого слова: в Саратовской губернии Род означал вид, образ, а в Тульской - привидение, призрак. Глиняные, деревянные и каменные изображения, охранные талисманы этого бога находят во время раскопок.

Словарь языческих понятий и богов.

Род - в древнерусской языческой мифологии бог, творец вселенной, создатель всего видимого и невидимого мира. Представление о нем принадлежит к древнейшему слою славянской религиозности. Поклонение Роду фактически представляло собой культ единобожия, ибо все остальные языческие божества считались производными от единого Бога. Как отмечал Прокопий Кесарийский (VI в.), славяне считают, что " один только Бог, Творец молний, является владыкой надо всем". В своей идее понятие о Роде приближалось к христианскому представлению о Боге Саваофе - Боге Отце, Создателе всего сущего. Род выражал светлое, доброе первоначало, производными от которого были Сварог и его сын Дажьбог , прародитель русского племени. Со словом "Род" связано все самое значительное для русского человека. Род ( семья , племя , династия ), Народ , Родина , Природа, Родить, Урожай. К Роду у русских были особые чувства. Считая себя как бы правнуками главного Бога, они олицетворяли в нем свой род, его единство и неразрывную преемственность. О. Платонов.

Леший. Википедия.

Каково происхождение слова "леший"?

Слово

"леший" обозначает хозяина леса,духа

леса, который защищает лес от многих

бед, может или отомстить человеку или

сделать ему добро. Происходит само слово

от словa "лес" (чередование согласных

в корне с-ш, лес, леших). Леший может быть

одинок или вместе с женой лешачихой, а

детей его зовут лешачатами. К тому же

леший может быть как злым духом, так и

добрым, смотря от рассказчика и его

отношения к лешему.

trew1111

[43.3K] trew1111 [43.3K]

У

слова леший вполне

простое происхождение, леший - хозяин

леса, еще и лесным духом его

называют. Произошло

слово (леший) от слова лес.

По народным поверьям леший является хозяином

леса, можно сказать - его защитником. А

от кого чаще всего лес и природу приходится

защищать??? Естественный ответ - от людей.

При этом хорошим людям, которые лесу не

вредят, леший и помочь может. А вот

личностей, которые природе зло приносят,

он наказывает, например, делая так, чтобы

они заблудились.

Большойй

вопрос.ru.

Перунъ

Перунъ съ маленькой буквы - громъ, гроза, молния, огонь, громовая стрела, воинъ, сражение, звуки сражения, шумъ, стукъ, грохотъ, вихрь, болезнь, припадокъ;

Перунъ съ большой: 1. Славяноруское имя; 2. Богъ, нашъ первопредокъ.

перуны — употребляется как символическое обозначение воинов, сражения, звуков сражения

Употребляется как поэтический символ грозы

Толковый словникъ Ефремов

Употребляется как поэтический символ грозы

Толковый словникъ Ефремов

Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973.

Перунъ

верховное языческое божество в древней Руси, др.-русск. Перунъ (Пов. врем. лет, в договорах 907 и 945 гг.; см. Срезн. II, 920; Крек, Einl. 384). Вероятно, также в ст.-слав., поскольку встречается в цслав. переводе Жития Григория Чудотворца (Соболевский, "Slavia", 7, 175), сербохорв. Перун, местн. н. в Боснии, словен. Perunja Ves, Perunji Vrh, в Каринтии (см. И. Иванов, ИОРЯС 8, 4, 140 и сл.), полаб. Peräunedån "четверг" – калька нем. Donnerstag – то же (см. Трубецкой, ZfslPh I, 155; Брюкнер, РF 14, 518; IF Anz. 26, 46), местн. н. Реrоnе – из языка эльбских славян; совр. Pronstorf (округ Зегеберг), Рrоhn в округе Францбург (из *Perunjь) (см. Траутман, ОN. Месkl. 115; ZfslPh 19, 303; Elbsl. ОN. 2, 105), саксонск. Pirna – на месте совр. Зонненштейна (Хай, Slav. Siedl. 40). Не обязательно возводить к имени бога – др.-чеш. имени собств. Perun, болг. имени собств. Перу́н, которые могли первонач. значить просто "тот, кто бьет", вопреки Соболевскому (Мат. Иссл. 251), Вайганду (JIRSpr. 26, 140); болг. имя собств., ж., Перуни́ка происходит скорее от названия растения перуни́ка, от Реrunъ; ср. сербохорв. название бо̀гиша "ирис"; см. Ягич, AfslPh 37, 501; Мейе, Ét. 452 и сл.; иначе Вайганд, там же; Махек, RЕS 23, 55.

Во всяком случае, это древнее слав. божество и в этом слове нельзя видеть лишь кальку имени Тора – др.-исл. Þórr, вопреки Брюкнеру (AfslPh 40, 16), даже если почитание Перуна испытало влияние культа Тора; см. Нидерле, RЕS 3, 116; Корш, Сб. Сумцову 51. Наиболее естественно объяснение имени Перун как первонач. "разящий, гром"; см. предыдущее; см. Лиден, Arm. Stud. 88 и сл.; Й. Иванов, там же, 145 и сл.; Траутман, Арr. Stud. 395 и сл. Родство с греч. κεραυνός "молния", букв. "кто бьет, разрушает", κεραΐζω "опустошаю, разоряю", др.-инд. c̨r̥ṇā́ti "раздробляет" исключено фонетически, вопреки Микколе (IF 8, 303), Мазингу (Baudouinowi dе Соurß tеnау 86 и сл.). Формант -unъ можно сопоставить с греч. -αυνός в морфологическом отношении. Нельзя доказать родство Perunъ с лит. Perkū́nas, др.-прусск. Percunis "гром", лтш. pḕrkuôns – то же, которое – с первонач. знач. "дубовый бог" – сближается с др.-исл. Fjǫrgynn (м.) – название определенного бога, Fjǫrgyn – мать Тора, лат. quercus "дуб", кельт. Неrсуniа, ᾽Αρκύνια ὄρη, возм., алб. perëndí "бог" (Вальде 632; Уленбек, Aind. Wb. 158; Хольтхаузен, Awn. Wb. 64; Френкель, ZfslPh 20, 59); иначе объясняют Траутман (ВSW 215), Мюленбах–Эндз. (М.–Э. 3, 308 ), Брюкнер (AfslPh 37, 501); см. против этого Ягич, AfslPh 37, 501. Неприемлемо также предположение о заимствовании из иллир. в слав., вопреки Педерсену (ВВ 20, 228 и сл.), Фасмеру (RS 4, 179), Коршу (там же), Микколе (Berühr. 101); см. Миккола, IF 8, 303; Лиден, там же; Брюкнер, KZ 48, 167; Оштир, AfslPh 36, 445. Стендер-Петерсен (269) неубедительно толкует Perunъ как заимств. из гот. *Faírhūns (ср. гот. faírguni "горы"); против см. Брюкнер, AfslPh 42, 139. Недостоверна и связь с др.-русск. местн. н. Перынь близ Новгорода (см. Якушкин, Этногр. Обозр. 15, 129; Рожнецкий, AfslPh 23, 477).

••

(В последние годы имя Perunъ неоднократно обсуждалось этимологами. Большинство из них настаивает на связи слав. и балт. слов, разграничение которых, действительно, нецелесообразно; см. Френкель, Lit. Wb., стр. 575; Мошинский, "Zasiąg", 28, 86, 314. Предпринимаются плодотворные попытки расширить базу сравнения, помимо различных топонимов, также путем сближения с хетт. реrunаš "скала" при допущении различных расширителей этой древней основы (Якобсон, "Slavic Word", 11, No 4, 1955, стр. 615 и сл.; Иванов, ВСЯ, 3, 1958, стр. 101. См. еще Яскевич, "Studi Baltici", 9, 1952, стр. 92; В. Майд, BNF, 8, 1957, стр. 125 и сл.; Будимир, Грци и пеласти, Београд, 1950, стр. 23. – Т.)

Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973.

Этимологический словарь русского языка. Фасмер Макс

ПЕРУНЪ

ПЕРУН - бог грозы индоевропейской и славянско-русской мифологии. В 9-10 вв. на Руси - покровитель князя и дружины, глава языческого пантеона.

ПЕРУНЫ

ПЕРУНЪ

ПЕРУНЪ

ПЕРУНЪ

Происхождение имени Перунъ

Славянское происхождение имени Перун (праслав.*Perunъ) достаточно очевидно. Оно происходит от глагола *perti, *pьrǫ «ударять, бить» (ср. рус. переть, болг. пера, перем «бью, колочу») и вставки деятеля -unъ (ср.бегун, прыгун и т. д.). Таким образом, имя Перун имеет значение «бьющий, ударяющий, разящий (громом имолнией)». В пользу этой этимологии говорит ещё и тот факт, что в славянских языках есть идентичные слова, обозначающие гром и молнию — рус. перун «молния», укр. перун, белор. пярун, польск. piorun «гром».

Многие исследователи сопоставляют имя Перуна с именами Громовержца (и прочих богов) у других индоевропейских народов — с лит. Perkūnas, латыш. Pērkons, др.-инд. Parjanya др. Напрямую связывать имя Перуна с именами других индоевропейских громовержцев не вполне правомерно. Данные слова восходят к одному и тому же корню *per, однако имя Громовержца балтов и индоариев имеет ещё и суффикс k-, которого нет в славянском *Perunъ. Поэтому лит. Perkūnas,латыш. Pērkons и др.-инд. Parjánya восходят к праиндоевропейскому названию дуба *perkṷu-, ведь дуб является священным деревом Громовержца. В славянских языках сие слово не сохранилось, поскольку ещё в древности было табуировано (что ещё раз подтверждает его сакральность). Само же название дуба - *perkṷu- означает избиваемый, ударяемый, т.е.подверженный ударам (молнии). Помимо дуба, имя Громовержца в индоевропейской перспективе сравнивают ещё и с названием возвышенности — готск. fairguni «гора», хетт. perunas «скала», др.-инд. párvata- «гора». Всё это позволяет реконструировать связь индоевропейского Громовержца с дубовой рощей на вершине горы, куда ударяет молния.

Некоторые исследователи радикально разделяют пра-и.е.*perō(ṷ)nos «гром, бог-громовержец» и пра-и.е.*perūn(V) «гора», протестуя против всякого их родства. Сближение между ними, как они считают, могло произойти лишь вторично, в результате народного переосмысления.

Перу́н

м.

1) Бог грозы и покровитель воинов (в индоевропейской и славяно-русской мифологии).

2) Употр. как поэтический символ грозы.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

Большой Энциклопедический словарь

ПЕРУНЪ

в индоевропейской и слав.-рус. мифологии бог грозы, глава языческого пантеона. Считалось, что П. оплодотворяет землю своими дождями и молниями. Праздник П., носивший оргаистический характер, отмечался в кон. лета.

(Источник: Словарь сексуальных терминов)

Сексологическая энциклопедия

ПЕРУ́НЫ, перунов, ед. нет (книжн. поэт. устар.). Символ грозы, беды, несчастья. «Боюся я, чтоб персты,падшие на струны, не пробудили вновь перуны, в которых спит судьба моя.» Баратынский.

❖ Метать перуны (книжн. ритор.) - гневаться, сердиться. (От имени Перуна, древнеславянского бога грома имолнии).

Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

Толковый словарь Ушакова

(от санскр.). Главное божество восточн. славян, грозное и карающее; бог грома и молнии, вместе с тем онпроизводитель, творец.

Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910

бог грома и молнии у древних славян; грозный повелитель стихий, бог плодородия и света.

Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Павленков Ф., 1

у древних славян бог молнии и грома.

Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке.- Попов М., 1907.

Словарь иностранных слов русского языка

ПЕРУНЪ

муж. в Великой Руси осталось мало следов этого бога грома и молнии, грозы; в Белоруссии более, там егоопнсывают; это высокий, плечистый головач, черноволос, черноглаз, борода золотая, в правой руке лук, влевой колчан со стрелами; он ездит по небу в колеснице, пускает огнеиные стрелы. Ка'б цебя пярун треснув!брань. Який там перун ляскае! что за шум, стук, грохот.

| В смол. ·в·знач. вихря. Иж яго пяруном носиць!

| твер.-ржев. бранное ·в·знач. болезни, припадка. Схваци цебя пируном!

| Иносказательно молния, громовая стрела. Кругом его, из облаков, гремящие перуны блещут, Ломоносов.Если перун одного корня с прах, перхоть, персть, то означает истре бителя, испрашителя; если от переть, пря,то попирателя или воителя; у Шимкевича, от прать; менее вероятно от перо.

Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.

глава древнеславянского пантеона, бог грома и молнии,аналогичный древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру. В Киеве и Новгороде статуи П. стояли впосвященных ему святилищах. Они были уничтожены с принятием христианства в конце 10 в.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Большая советская энциклопедия

гл. бог балто-славян. языч. пантеона, бог грома и молнии. Как гл. богнеба П. почитался также как покровитель природы и земледелия. С зарождением клас. об-ва содержаниекульта П. меняется. В 8-10 вв. П. в качестве гл. бога почитался только на Руси, где стал преим. покровителемкнязя и его дружины. Заключая договоры с греками, князь Олег и Святослав и их дружинники клялись П. "порусскому закону". Владимир Святославич создал общий для всей страны языч. пантеон, где П. занималпервое место. С установлением христианства место П. в религ. верованиях занял "святой" Илья-громовержец.

Лит.: История культуры Древней Руси, т. 2, М.-Л., 1951; Нидерле Л., Славянские древности, пер. с чеш., М.,1956.

В. С. Румянцева. Москва.

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.

Советская историческая энциклопедия

ПЕРУНЪ

Перун - главное божество восточных славян, бог грома и молнии,отожествляем с Зевсом и Юпитером. Слово П. производят от санскритского корня "par" и сопоставляют спрозванием индийского божества Индры - Parjanya-parganya (молниеносная туча). По воззрению славян, П. втеплые дни весны являлся со своими молниями, оплодотворял землю дождями и выводил из-за рассеянныхтуч ясное солнце. Его творческой силой пробуждалась природа к жизни, и он как бы вновь созидал мир.Отсюда П. - производитель, творец. В то же время П. - божество грозное и карающее; его явление возбуждаетстрах и трепет. В Псковской губернии и в Белоруссии еще недавно слышались клятвы: "сбей тебя П.", "какцябе П. узяв". П. - божество воинственное, победоносное. В Киеве на Перуновом холме был поставленизображавший Перуна деревянный истукан, с серебряной головой и золотыми усами (летопись Нестора под980 год). Подобный истукан П. был и в Новгороде Великом (см. Софийскую летопись под 991 год). Русскоепредание наделяет П. палицей ("Полное Собрание Российских Летописей", II, 258), плетью (в обрядовомпричитании на Васильев день - 1 января), луком и стрелами (в белорусских преданиях). Ему приносились вжертву животные, дети, пленные; ему был посвящен дуб, из которого, по преданию, добывался живой огонь;его именем произносились торжественные клятвы, например при заключении договоров. После своегокрещения Владимир Св., до того времени высоко чтивший П., приказал привязать его идола к хвосту лошади и"влещи с горы по Боричеву на Ручей" в Днепр, приставив "12 мужи бити жезльем"; народ, продолжаетлетописец, "плакахуся, аще бо не бяху прияти св. крещения". На Перуновом холме Владимиром былавоздвигнута церковь во имя Св. Василия. Древнее поклонение П. перенесено в христианскую эпоху на Ильюпророка и Юрия Храброго. - Ср. Афанасьев "Поэтические воззрения славян на природу" (М., 1865); А.Фаминцын "Божества древних славян" (Санкт-Петербург, вып. I, 1884). В. Р-в.

Биографический словарь. 2000.

Биографический словарь

ПЕРУНЪ

(др.-рус. Перунъ, общеслав. *Реrunъ из индоевроп. *Per(kw)-un-o-s), в славянской мифологии бог грозы(грома). Общеславянский культ П. восходит к культу бога грозы (грома) в индоевропейской мифологии и имеетмного общих черт с аналогичным культом Перкунаса (Перконса) в балтийской мифологии. Бог грозы уже виндоевропейской традиции связывался с военной функцией и соответственно считался покровителем военнойдружины и её предводителя (у славян - князя), особенно на Руси. Его представляли в виде немолодого мужа:по древнерусскому летописному описанию голова его деревянного идола была серебряной (седина?), а усы -золотыми. По данным других индоевропейских традиций, особое мифологическое значение имела бородагромовержца, что косвенно отразилось в русских фольклорных формулах, относящихся к «бороде Ильи»,образ которого заменил П. в эпоху двоеверия. Главным оружием П. были камни (польск. kamien piorunowy, внастоящее время название белемнита) и стрелы (др.-рус. о стрђлђ громньеи - «о громовой стреле», польск.strzala piorunowa, «громовая стрела»), а также топоры, являвшиеся, как и стрелы, предметами языческогокульта (в древнерусских христианских текстах - «богомерзкие вещи»). Миф о П. частично восстанавливаетсяпо его следам в белорусской и некоторых других славянских традициях, где громовержец соотнесен еще ссамим П. (белорус, пярун, «гром»), и по многочисленным сказочным, былинным и другим фольклорнымтрансформациям, где П. заменяют Илья и другие персонажи с позднейшими именами. П., первоначально вобразе всадника на коне или на колеснице (ср. позднейшую иконографию Ильи-пророка), поражает своиморужием змеевидного врага (в изначальном варианте мифа - то мифологическое существо, которомусоответствует Волос-Велес, в поздних текстах - сказочный Змиулан и т. п.), последовательно прячущегося отнего в дереве, камне, в человеке, животных, в воде. При дальнейших трансформациях мифа можетизменяться имя (но не облик) П. и его противника, но основная сюжетная схема остается неизменной. Послепобеды П. над врагом освобождаются воды (в архаических и боковых трансформациях мифа скот, женщина,похищенная противником П.,- см. Додола, Марена, Мокошь) и проливается дождь. Поэтому наиболееочевидной интерпретацией мифа о П. (имеющего у славян и другие возможные истолкования) является егоистолкование как этиологического мифа о происхождении грома, грозы, плодородного дождя. Этому мифусоответствуют общеславянские ритуалы, само название которых указывает на связь с культом П.: болг.переруна с многочисленными табуистическими и звукоподражательными вариациями типа переруга,преперуда, сербо-хорв. прпоруша, возможно, связанные и со слав. *pors-, «порошить», и т. п.; такое жеобъяснение предлагается и для названий аналогичных ритуалов типа болг. и сербо-хорв. додола, ввидушироко распространённой связи корня *dhu в балтийской и других мифологиях с персонажем, родственным П. (например, Дундер: сербо-лужицкая поговорка о Дундере, храпящем в дикой яблоне, вероятно, связана спредставлениями о раскатах грома; эпитет Перкунаса Dundulis позволяет предположить и в Дундере раннийэпитет П.). Эти ритуалы вызывания дождя включают обливание женщины, возможно, первоначальносвязанной с жертвами П. Характерной чертой мифов и ритуалов, связанных с П., является их соотнесение сдубами и дубовыми рощами (ср. «Перунов дуб» в средневековой западноукраинской грамоте) и свозвышенностями, на которых ставили в древности идолы П. (в Киеве и Новгороде) и его святилища.Соответственно по всей древней области расселения славян известны названия возвышенностей и гор,которые происходят от имени П. Связь П. с горами и дубовыми рощами восходит к индоевропейскомупериоду. В балтийской и славянской мифологиях П. приурочивается к четырём сторонам света, что видно, вчастности, и из названия четверга как «дня П.» в полабской традиции, и из четырёх (восьми)-членнойструктуры святилища П. на Перыни под Новгородом (название святилища из слав. *Peruni, древнеесоответствие готск. fairguni, «скала», др.-исл. Fiorgyn, Фьёргюн, мать громовержца Тора). Согласнодревнерусскому источнику «Перунов много» (Перунъ есть многь), что относилось к наличию несколькихгеографических и сезонных ипостасей П., каждая из которых в мифологии балтийских славян, по-видимому,нашла продолжение в самостоятельном божестве, воплощающем лишь одну из ипостасей П. (ср. Прове). Впантеоне Киевской Руси П. почитался как высший бог, что видно и по его месту в списках богов.

Лит.: Иванов В. В., К этимологии балтийского и славянского названий бога грома, в сб.: Вопросы славянскогоязыкознания, в. 3, М., 1958; Иванов В. В., Топоров В. Н., Исследования в области славянских древностей, М.,1974 (лит.); их же. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах, в кн.:Типологические исследования по фольклору, М., 1975; Филиповиђ М., Трагови Перунова куљта код Jyжниxсловена, в сб.: Гласник Земалског музеjа у Capajeay. Нова cepnja, t. 3, Capajeao, 1948; Kupiszewski W.,Wegie³ek-Januszewska, S³ownictwo Warmii i Mazur, Astronomia ludowa, miary czasu i meteorologia, Wroclaw, 1959;его же, S³ownictwo meteorologiczne w gwarach i historii jêzyka polskiego, Wroc³aw, 1969; Pisani V., SlavischeMiszellen, в кн.: For R. Jakobson, P. - The Hague, 1956; Gieyaztor A., Sprawca Piorunów w mitologii clowianskiej, вкн.: Ara historica, Poznan, 1976.

В. В. Иванов, В. И. Топоров.

(Источник: «Мифы народов мира».)

(Перен, Перкун) — бог-громовержец, божество победоносное, карающее, явление которого возбуждает страхи трепет. Его представляют статным, высокого роста, с черными волосами и длинной золотой бородою.Восседая на пламенной колеснице, он разъезжает по небу, вооруженный луком и стрелами, и разитнечестивых. По свидетельству же Нестора, деревянный идол Перуна, поставленный в Киеве, имел насеребряной голове золотые усы. Грохотом его колесницы арийские племена объясняли себе громозвучныераскаты грозы. Насылая град, бури и безвременные ливни, он карал смертных неурожаем, голодом иповальными болезнями. Русское предание наделяет Перуна палицею: «Он же, пловя сквозь великый мост,верже палицю свою и рече: на семь мя поминают новгородскыя дети, ею же и ныне безумнии убивающеся,утеху творять бесом». Пущенная им стрела поражает тех, в кого бывает направлена, и производит пожары.Стрелы громовые, ниспадая из туч, входят далеко в глубь земли, а через три или семь лет возвращаются наее поверхность в виде черного или темно-серого продолговатого камушка: это — или сосульки, образующиесяв песках от удара молнии, или белемниты, известные в народе под именем «громовых стрелок» и почитаемыеза верное предохранительное средство против грозы и пожаров. Мифы представляют бога-громовникакузнецом и пахарем; раскаленное железо, сошник и камень — символические знамения его молний,заряженное ружье — позднейшая замена Перуновой стрелы или палицы, кипучая вода равносильна воденебесных источников, приготовляемой в грозовом пламени. В теплые дни весны Перун являлся со своимимолниями, оплодотворял землю дождями и выводил из-за рассеянных туч ясное солнце; его творческоюсилою пробуждалась природа к жизни и как бы вновь созидался прекрасный мир.

(Источник: «Славянская мифология. Словарь-справочник.»)

Мифологический Словарь

Гл.ред. Е.М.Мелетинский

Москва, «Советская Энциклопедия» 1991г.

СЛАВЯНСКАЯ И РУССКАЯ МИФОЛОГИЯ

ПЕРУНЪ

В. В. Иванов, В. Н. Топоров

(др.-рус. Перунъ, общеслав. *Прунъ), в славянской мифологии бог грозы (грома).

Общеславянский культ П. восходит к культу бога грозы (грома) в индоевропейской мифологии и имеет много общих черт с аналогичным культом Перкунаса в балтийской мифологии. Бог грозы уже в индоевропейской традиции связывался с военной функцией и соответственно считался покровителем военной дружины и её предводителя (у славян — князя), особенно на Руси. Его представляли в виде немолодого мужа: по древнерусскому летописному описанию голова его деревянного идола была серебряной (седина?), а усы — золотыми.

По данным других индоевропейских традиций особое мифологическое значение имела борода громовержца, что косвенно отразилось в русских фольклорных формулах, относящихся к «бороде Ильи», образ которого заменил П. в эпоху двоеверия. Главным оружием Перуна были камни (польск. kamien piorunowy, название белемнита) и стрелы (др.-рус. о стреле громнъеи — «о громовой стреле», польск. strzala piorunowa, «громовая стрела»), а также топоры, являвшиеся, как и стрелы, предметами языческого культа (в древнерусских христианских текстах — «боге мерзкие вещи»).

Миф о П. частично восстанавливается по его следам в белорусской и некоторых других елг вянских традициях, где громовержце соотнесён ещё с самим П. (белорус пярун, «гром»), и по многочисленны сказочным, былинным и другим фолклорным трансформациям, где П. зг меняют Илья и другие персонаж с позднейшими именами. Перун, первоначально в образе всадника на коне или на колеснице (ср. позднейшую иконографию Ильи-пророка), поражает своим оружием змеевидного враг (в изначальном варианте мифа — т мифологическое существо, котором; соответствует Волос-Велес, в поздних текстах — сказочный Змиулап и т. п.) последовательно прячущегося от него в деревне, камне, в человеке, живот ных, в воде.

При дальнейших трансформациях мифа может изменять имя (но не облик) Перуна и его противника, но основная сюжетная схема остаётся неизменной. После победы П над врагом освобождаются воды (в архаических и поздних трансформация: мифа скот, женщина, похищенная противником П.,—см. Додола, Маре па, Мокошь) и проливается дождь Поэтому наиболее очевидной интерпретацией мифа о П. (имеющего у славян и другие возможные истолкования является его истолкование как этиологического мифа о происхождении грома, грозы, плодородного дождя.

Этому мифу соответствуют общеславянские ритуалы, само название которых указывает на связь с культом П.: болг. пеперуна с многочисленными табуистическими и звукоподражательными вариациями типа пеперуда, перперуга, преперуда, сербскохорв. прпо-руша, возможно, связанные и со слав. *pors-, «порошить», и т. п.; такое же объяснение предлагается и для названий аналогичных ритуалов типа болг. и сербскохорв. додола, ввиду широко распространённой связи корня *dhu в балтийской и других мифологиях с персонажем, родственным Перуну (например, Дундер: сербо-лужицкая поговорка о Дундере, храпящем в дикой яблоне, вероятно, связана с представлениями о раскатах грома; эпитет Перкунаса Dundulis позволяет предположить и в Дундере ранний эпитет П.). Эти ритуалы вызывания дождя включают обливание женщины, возможно, первоначально связанной с жертвами П. Характерной чертой мифов и ритуалов, связанных с П., является их соотнесение с дубами и дубовыми рощами (ср. «Перунов дуб» в средневековой западноукраинской грамоте) и с возвышенностями, на которых ставили в древности идолы П. (в Киеве и Новгороде) и его святилища.

Соответственно по всей древней области расселения славян известны названия возвышенностей и гор, котолие происходят от имени П. Связь Перуна с горами и дубовыми рощами восходит к индоевропейскому периоду. В балтийской и славянской мифологиях Перун приурочивается к четырём сторонам света, что видно, в частности, и из нанания четверга как «дня П.» в полабской традиции, и из четырёх (восьмичленной структуры святилища П. и Перыни под Новгородом (название святилища из слав. *Perfmi, древнее соответствие готск. fairguni, «скала», дp.-исл. Fiorgynn, Фъёргюн, мать громовержца Тора). Согласно древнерусскому источнику «Перунов много» Иерунъ есть многъ), что относилось с наличию нескольких географических i сезонных ипостасей П., каждая из неторых в мифологии балтийских славян, по-видимому, нашла продолжение в самостоятельном божестве, воплощающих лишь одну из ипостасей Перуна (ср. Прове). В пантеоне Киевской Руси П. почитался как высший бог, что видно и по его месту в списках богов.

Перун

Верховным божеством наших предков был Перун, бог грома и молнии. Именно он возглавляет список Владимировых богов, и именно его идол (единственный из всех) подробно описан Нестором-летописцем. О его главенствующей роли свидетельствуют и древние историки. Славяне, пишет, например, Прокопий Кессарийский (VI в.), «считают, что один из богов — создатель молнии — ... есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных». Слова «единый владыка всего» означают, что культы отдельных, не связанных между собой богов к этому времени уже начали складываться в общеславянскую религиозную систему, и центром ее становился Перун.

Перун обитает на небе и повелевает небесным огнем. Оружие Перуна — камень или каменные стрелы, он мечет их с неба на землю, отчего образуется гроза. В Полесье до сих пор верят, что молния — это каменная стрела, пущенная на землю. Таким камнем считают белемнит или просто любой узкий продолговатый камень6.

Из дней недели Перуну был посвящен четверг (у полабских славян7 четверг так и назывался «Перунов день»), из животных — конь, а из деревьев — дуб. В частности, в одной древнерусской грамоте говорится о Перуновом дубе. Он — воинственный бог и был покровителем древнерусской княжеской дружины. Лаврентьевская летопись за 971 год свидетельствует, что русские воины, заключая договор с Византией, «по русскому закону клялись оружием своим и Перуном богом своим».

Идол Перуна в Киеве стоял на холме еще во времена князя Игоря. В летописи под 945 годом читаем: «На следующий день призвал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун, положил оружие свое и щиты, и золото...» А в Новгороде идол Перуна установил дядя князя Владимира Добрыня, причем не просто над рекой, а в специальном святилище, названном Перынь, существование которого подтверждается современными археологическими раскопками. Оно представляло собой круглую площадку, в центре которой возвышался идол, а по краям горели восемь костров8.

После принятия христианства культ Перуна, верховного языческого божества, подвергся наиболее яростному и сокрушительному искоренению. Как гласит летопись, в 988 году воспринявший крещение князь Владимир повелел привязать Перуна к конским хвостам и скинуть с горы по Боричевскому спуску «на Ручаи». Новгородцы, приняв крещение, под руководством епископа Иоакима разорили святилище Перынь, а идол божества разрубили на части, протащили по грязи и скинули в Волхов. Один новгородец, увидев, что идол волной прибило к берегу, отпихнул его шестом, приговаривая: «Ты, Перунище, досыта ел и пил, а нынче плыви прочь!»10 Перун, как и другие языческие боги, был причислен к разряду бесов, а на месте его святилищ построили православные храмы. В Киеве на холме, где стоял идол Перуна, князь Владимир поставил церковь святого Василия (поскольку при крещении он получил христианское имя Василий), на месте новгородской Перыни был воздвигнут Перынский скит с церковью Рождества Богородицы.

Но память о Перуне народ хранил вплоть до XVII века. Вот что рассказывает иностранный путешественник Адам Олеарий, посетивший Россию в 1654 году: «Новгородцы, когда были еще язычниками, имели идола, называвшегося Перуном, т.е. богом огня, ибо русские огонь называют «перун». И на том месте, где стоял этот их идол, построен монастырь, удержавший имя идола и названный Перунским монастырем. Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения этому божеству содержали неугасимый ни днем, ни ночью огонь, раскладываемый из дубового леса. И если служитель при этом огне по нерадению допускал огонь потухнуть, то наказывался смертью»11.

С течением времени функция громовержца в народной культуре была перенесена на Илью-пророка, и он стал по существу христианским заместителем Перуна. У восточных славян и в XX веке сохранялось убеждение, что гроза происходит от того, что Илья-пророк ездит по небу на огненной колеснице (поэтому мы слышим гром) и мечет на землю громовые стрелы — молнии. Вот, к примеру, современная запись, сделанная в Архангельской области:

Илья-пророк — какой-то божественный, видимо... Который грозу приносит. Гром и молнию. Когда гроза сильная, говорят: «А, Илья-пророк катится, на тройке едет».

От Перуна Илья-пророк унаследовал и такой любопытный мифологический мотив: в народе верят, что во время грозы Илья (а в некоторых местностях считают, что Господь Бог) своими стрелами убивает нечистую силу, которая, дрожа от страха, стремится спрятаться где попало — под деревом, под лошадиным брюхом и даже у человека под одеждой. Белорусы до сих пор говорят: «ударит перун, так это Илья) нечистика бьет». А вот что рассказывают в украинских Карпатах:

Гром бьет в то дерево, под которым черт прячется. Мама моя рассказывала: пасла она корову и там увидела, что черт из-под корней пихты вылезает — как хлопчик невеликий, в красной сорочке, штанишки красные на нем и шапочка красная. Вылез он из-под корней и на вершину влезает, а с вершины — снова к корням. Вдруг ударил сильный гром, молния такая большая, хлопчик запищал, и его убило, а пихту с корнем вырвало. Так мама сказала, что от этого черта лишь крови немного осталось, от того Сатаны. Как молния его убьет, так остается черная кровь.

Так же считают и в Полесье:

Говорят, что пожар от молнии нельзя потушить. Мне это покойная мать говорила. Раньше у нас стояла груша во дворе. Да такой был гром, стрела такая огненная покрутилась над окном да и ударила в грушу. Гром убивает нечистого. Он прячется под грушей, под вербой, под дубом. Да, говорят, и под человеком прячется, а гром бьет нечистую силу. Да такой был гром, да так ударил, что расколол грушу. Стрела такая огненная. Надо креститься и читать «Отче наш», как гремит, иначе нечистая сила введет в бедствие.

А вот и народная сказка, где говорится о том, как Илья спорил с чертом:

— Я тебя убью, — говорит Илья.

— Как же ты меня убьешь? Я ведь спрячусь под человека! — отвечает нечистый.

— А я убью человека и тебя убью! — говорит Илья.

— А я спрячусь под коня!

— Тогда я и коня убью — и тебя убью.

— А я под корову спрячусь.

— Я и корову убью — и тебя убью.

— А я под дерево спрячусь!

— А я дерево разобью — и тебя убью!

— Ну, тогда я спрячусь в воду, под корч, под колоду! — заявил нечистый.

— Там тебе место, там и находись! — ответил Илья.

Однако в некоторых местностях эту сказку рассказывают так, что вместо Ильи там действует сам Перун, а угрожает он не черту, а Змею. Таковы белорусские сказки «Перун и Сатана», «Перун бьет чертей», «Гром с Перуном». Белорусы считают, что летом чертей меньше, чем зимой — «их бы не столько было, если б не бил Перун. А то они за зиму наплодятся, а летом Перун поубивает».

Стремясь восстановить древние поверья о Перуне, некоторые ученые пришли к выводу, что сказочный спор Ильи (или Бога) с чертом — не что иное, как позднее переосмысление древнего славянского мифа о борьбе громовержца Перуна с каким-то могучим противником. Они полагают, что этот сюжет и был центральным мифом славянского язычества, и на его основе создавались все остальные мифологические рассказы об отношениях между богами12. Кто же в древнерусской языческой мифологии выступал в качестве противника громовержца?

Верховным божеством наших предков был Перун, бог грома и молнии. Именно он возглавляет список Владимировых богов, и именно его идол (единственный из всех) подробно описан Нестором-летописцем. О его главенствующей роли свидетельствуют и древние историки. Славяне, пишет, например, Прокопий Кессарийский (VI в.), «считают, что один из богов — создатель молнии — ... есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных». Слова «единый владыка всего» означают, что культы отдельных, не связанных между собой богов к этому времени уже начали складываться в общеславянскую религиозную систему, и центром ее становился Перун.

Перун обитает на небе и повелевает небесным огнем. Оружие Перуна — камень или каменные стрелы, он мечет их с неба на землю, отчего образуется гроза. В Полесье до сих пор верят, что молния — это каменная стрела, пущенная на землю. Таким камнем считают белемнит или просто любой узкий продолговатый камень6.

Из дней недели Перуну был посвящен четверг (у полабских славян7 четверг так и назывался «Перунов день»), из животных — конь, а из деревьев — дуб. В частности, в одной древнерусской грамоте говорится о Перуновом дубе. Он — воинственный бог и был покровителем древнерусской княжеской дружины. Лаврентьевская летопись за 971 год свидетельствует, что русские воины, заключая договор с Византией, «по русскому закону клялись оружием своим и Перуном богом своим».

Идол Перуна в Киеве стоял на холме еще во времена князя Игоря. В летописи под 945 годом читаем: «На следующий день призвал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун, положил оружие свое и щиты, и золото...» А в Новгороде идол Перуна установил дядя князя Владимира Добрыня, причем не просто над рекой, а в специальном святилище, названном Перынь, существование которого подтверждается современными археологическими раскопками. Оно представляло собой круглую площадку, в центре которой возвышался идол, а по краям горели восемь костров8.

После принятия христианства культ Перуна, верховного языческого божества, подвергся наиболее яростному и сокрушительному искоренению. Как гласит летопись, в 988 году воспринявший крещение князь Владимир повелел привязать Перуна к конским хвостам и скинуть с горы по Боричевскому спуску «на Ручаи». Новгородцы, приняв крещение, под руководством епископа Иоакима разорили святилище Перынь, а идол божества разрубили на части, протащили по грязи и скинули в Волхов. Один новгородец, увидев, что идол волной прибило к берегу, отпихнул его шестом, приговаривая: «Ты, Перунище, досыта ел и пил, а нынче плыви прочь!»10 Перун, как и другие языческие боги, был причислен к разряду бесов, а на месте его святилищ построили православные храмы. В Киеве на холме, где стоял идол Перуна, князь Владимир поставил церковь святого Василия (поскольку при крещении он получил христианское имя Василий), на месте новгородской Перыни был воздвигнут Перынский скит с церковью Рождества Богородицы.

Но память о Перуне народ хранил вплоть до XVII века. Вот что рассказывает иностранный путешественник Адам Олеарий, посетивший Россию в 1654 году: «Новгородцы, когда были еще язычниками, имели идола, называвшегося Перуном, т.е. богом огня, ибо русские огонь называют «перун». И на том месте, где стоял этот их идол, построен монастырь, удержавший имя идола и названный Перунским монастырем. Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения этому божеству содержали неугасимый ни днем, ни ночью огонь, раскладываемый из дубового леса. И если служитель при этом огне по нерадению допускал огонь потухнуть, то наказывался смертью»11.

С течением времени функция громовержца в народной культуре была перенесена на Илью-пророка, и он стал по существу христианским заместителем Перуна. У восточных славян и в XX веке сохранялось убеждение, что гроза происходит от того, что Илья-пророк ездит по небу на огненной колеснице (поэтому мы слышим гром) и мечет на землю громовые стрелы — молнии. Вот, к примеру, современная запись, сделанная в Архангельской области:

Илья-пророк — какой-то божественный, видимо... Который грозу приносит. Гром и молнию. Когда гроза сильная, говорят: «А, Илья-пророк катится, на тройке едет».

От Перуна Илья-пророк унаследовал и такой любопытный мифологический мотив: в народе верят, что во время грозы Илья (а в некоторых местностях считают, что Господь Бог) своими стрелами убивает нечистую силу, которая, дрожа от страха, стремится спрятаться где попало — под деревом, под лошадиным брюхом и даже у человека под одеждой. Белорусы до сих пор говорят: «ударит перун, так это Илья) нечистика бьет». А вот что рассказывают в украинских Карпатах:

Гром бьет в то дерево, под которым черт прячется. Мама моя рассказывала: пасла она корову и там увидела, что черт из-под корней пихты вылезает — как хлопчик невеликий, в красной сорочке, штанишки красные на нем и шапочка красная. Вылез он из-под корней и на вершину влезает, а с вершины — снова к корням. Вдруг ударил сильный гром, молния такая большая, хлопчик запищал, и его убило, а пихту с корнем вырвало. Так мама сказала, что от этого черта лишь крови немного осталось, от того Сатаны. Как молния его убьет, так остается черная кровь.

Так же считают и в Полесье:

Говорят, что пожар от молнии нельзя потушить. Мне это покойная мать говорила. Раньше у нас стояла груша во дворе. Да такой был гром, стрела такая огненная покрутилась над окном да и ударила в грушу. Гром убивает нечистого. Он прячется под грушей, под вербой, под дубом. Да, говорят, и под человеком прячется, а гром бьет нечистую силу. Да такой был гром, да так ударил, что расколол грушу. Стрела такая огненная. Надо креститься и читать «Отче наш», как гремит, иначе нечистая сила введет в бедствие.

А вот и народная сказка, где говорится о том, как Илья спорил с чертом:

— Я тебя убью, — говорит Илья.

— Как же ты меня убьешь? Я ведь спрячусь под человека! — отвечает нечистый.

— А я убью человека и тебя убью! — говорит Илья.

— А я спрячусь под коня!

— Тогда я и коня убью — и тебя убью.

— А я под корову спрячусь.

— Я и корову убью — и тебя убью.

— А я под дерево спрячусь!

— А я дерево разобью — и тебя убью!

— Ну, тогда я спрячусь в воду, под корч, под колоду! — заявил нечистый.

— Там тебе место, там и находись! — ответил Илья.

Однако в некоторых местностях эту сказку рассказывают так, что вместо Ильи там действует сам Перун, а угрожает он не черту, а Змею. Таковы белорусские сказки «Перун и Сатана», «Перун бьет чертей», «Гром с Перуном». Белорусы считают, что летом чертей меньше, чем зимой — «их бы не столько было, если б не бил Перун. А то они за зиму наплодятся, а летом Перун поубивает».

Стремясь восстановить древние поверья о Перуне, некоторые ученые пришли к выводу, что сказочный спор Ильи (или Бога) с чертом — не что иное, как позднее переосмысление древнего славянского мифа о борьбе громовержца Перуна с каким-то могучим противником. Они полагают, что этот сюжет и был центральным мифом славянского язычества, и на его основе создавались все остальные мифологические рассказы об отношениях между богами12. Кто же в древнерусской языческой мифологии выступал в качестве противника громовержца?

Перун

Перу́н (др.-рус. Перунъ, укр. Перун, белор. Пярун, польск. Piorun) — бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины в древнеруском языческом пантеоне. После распространения христианства на Руси многие элементы образа Перуна были перенесены на образ Ильи-пророка (ИльиГромовника). Имя Перуна возглавляет список богов пантеона князя Володимира в "Повести временных лет".

Происхождение имени

Славянское происхождение имени Перун (праслав.*Perunъ) достаточно очевидна. Оно происходит от глагола *perti, *pьrǫ «ударять, бить» (ср. рус. переть, болг. пера, перем «бью, колочу») и вставки деятеля -unъ (ср.бегун, прыгун и т. д.). Таким образом, имя Перун имеет значение «бьющий, ударяющий, разящий (громом имолнией)». В пользу этой этимологии говорит ещё и тот факт, что в славянских языках есть идентичные слова, обозначающие гром и молнию — рус. перун «молния», укр. перун, белор. пярун, польск. piorun «гром».

Многие исследователи сопоставляют имя Перуна с именами Громовержца (и прочих богов) у других индоевропейских народов — с лит. Perkūnas, латыш. Pērkons, др.-инд. Parjanya др. Напрямую связывать имя Перуна с именами других индоевропейских громовержцев не вполне правомерно. Данные слова восходят к одному и тому же корню *per, однако имя Громовержца балтов и индоариев имеет ещё и суффикс k-, которого нет в славянском *Perunъ. Поэтому лит. Perkūnas,латыш. Pērkons и др.-инд. Parjánya восходят к праиндоевропейскому названию дуба *perkṷu-, ведь дуб является священным деревом Громовержца. В славянских языках сие слово не сохранилось, поскольку ещё в древности было табуировано (что ещё раз подтверждает его сакральность). Само же название дуба - *perkṷu- означает избиваемый, ударяемый, т.е.подверженный ударам (молнии). Помимо дуба, имя Громовержца в индоевропейской перспективе сравнивают ещё и с названием возвышенности — готск. fairguni «гора», хетт. perunas «скала», др.-инд. párvata- «гора». Всё это позволяет реконструировать связь индоевропейского Громовержца с дубовой рощей на вершине горы, куда ударяет молния.

Некоторые исследователи радикально разделяют пра-и.е.*perō(ṷ)nos «гром, бог-громовержец» и пра-и.е.*perūn(V) «гора», протестуя против всякого их родства. Сближение между ними, как они считают, могло произойти лишь вторично, в результате народного переосмысления.

Перун по данным письменных источников

О

культе Громовержца

у славян сообщал

ещё Прокопий Кесарийский (VI век):

…Они считают, что один из богов, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды.

Отсюда

делается вывод, что

Громовержец-Перун уже тогда

был главой славянского

пантеона. То, что Перуну в

жертву приносили быков,

сравнивают с позднейшими

этнографическими

данными: в братчину на Ильн день в

честь Ильи-пророка (сменившего

Перуна на посту Громовержца)

так же закалывались быки и

другой скот.

Апокрифическая «Беседа

трёх святителей» называет

Перуна, наряду с Хорсом, ангелом грома и молнии, что ещё

раз подтверждает его сущность

громовержца.

Первые

сведения о Перуне с упоминанием

его имени появляются в

«Повести временных лет». В частности, клятвы Перуном

содержатся в

договорах Руси с византийцами, заключённых после походов

в 907, 945 и 971 годах.

Вот

фрагмент договора 945 года:

И если кто с русской стороны помыслит разрушить такую любовь… а есть среди них и некрещёные, да не получат они помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитятся щитами своими, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами в этой жизни и в следующих.

Оригинальный текст (древнерусск.)

И иже помыслять отъ страны Русьскыя раздрушити таку любъвь… елико ихъ есть не крьщено, да не имуть помощи отъ Бога, ни отъ Перуна, да не ущитяться щиты своими, и да посѣчени будуть мечи своими и отъ стрѣлъ и отъ иного оружия своего, и да будуть раби въ сь вѣкъ и въ будущии.

Далее

описывается, как при

заключении договора

русь-язычники клянутся,

положив свои щиты, обнажённые

мечи, обручи и прочее оружие.

Позже князь Игорь был

приведён к присяге греческими

послами — он пришёл со

своими людьми-язычниками

на холм, где стоял Перун, и они сложили

своё оружие, щиты и золото, и

присягнули.

Из

договора 971 года мы

узнаём следующее: